我が楽園 ~深層意識の世界~

閉ざされた次元に繋がる魂の礎石を所有する者であれば、誰でも制御できるであろう。

クヴァッチの地下に隠されていたアイレイドの遺跡、その最奥で護っていたアイレイドの司令官は、そう言った。

そしてアイレイドの司令官の魂を解放してやったところ、霊体は消えてその場には魂の礎石が残されたのであった。

この石を使えばパラダイス、楽園を創り上げることができるのだ。

「あなたの楽園、見てみたいわぁ」

「君の場合は脳内お花畑だとわかりやすいけどね」

「ひっどぉい、あたしそんなんじゃないよー」

「まあいいや、この魂の礎石を使って、自分なりの楽園を想像すれば勝手に創造されるのだろうな」

「それダジャレ?」

「ダジャレ禁止令発布したはず」

「あなたがダジャレを言ってるわよ」

無駄なおしゃべりをしていないで、早速俺自身の楽園を創ってみようではないか。

魂の礎石を握り締めて、自分の行きたい場所、行きたい世界を思い浮かべる。

すぐに頭の中がぐるぐるしてきて――

………

……

…

気が付くと、見知らぬ場所に立っていた。

「わっ、場所が変わったわ」

「あれ? なんで君までここに来たんだ?」

「あなたの姿がぼやけ始めたので、慌てて手を握ったらなんだか頭がぐるぐるしたかと思ったら、気が付いたらここにいたの」

ここはどこだろう?

俺の創り上げた楽園なのだろうか?

これが俺の求めた世界なのか?

一歩踏み出そうとした瞬間、再びめまいのような症状が発生し――

………

……

…

気が付くと、また別の場所に立っていた。

「なんなのよ、あなたの世界は安定しないわね」

「世界を思い浮かべるなんて、思ったより大変みたいだ……」

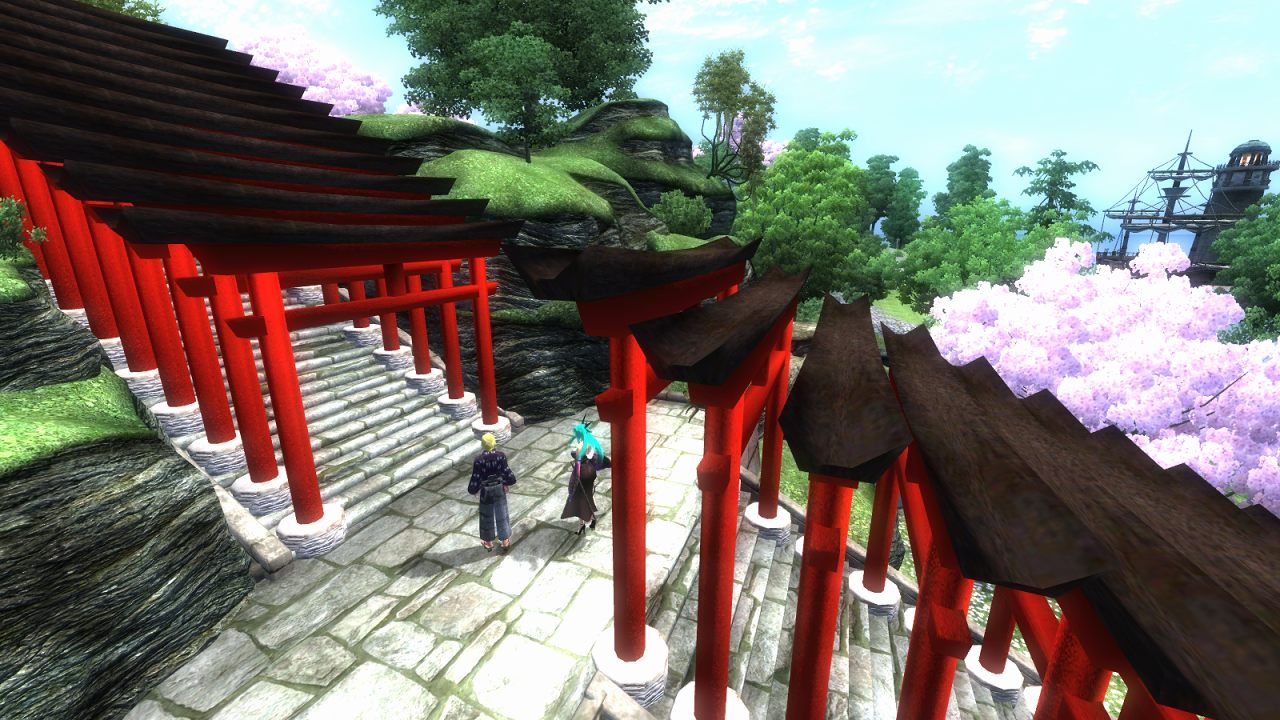

目の前には階段があって、赤い門のようなものが並んでいる。

左右にある木は、奇麗な桃色をしているが、こんな木はシロディールでは見たことがない。

やはり平和な楽園を想像すると、こういったお花畑みたいなものが出来上がってしまうみたいだね。

「ちょっと待って、ここ……」

緑娘は周囲を見渡して、階段の方へと駆け出していった。

「どうしたんだ? 俺の楽園は気に入ったか? そうだなぁ、アレフガルドとでも適当に名付けておくか」

「違うわよ、ここはね――」

緑娘は、さらに階段を登っていく。

そして登りきった先には、大きな屋敷が建っていた。

「俺はこういった屋敷に住みたいのだろうな」

「違うって! あたしたち、ここに住んでいたのよ!」

「は?」

俺はこんな所に住んだ記憶は無いぞ。

待てよ――、もしかして?

「ひょっとして、シロディールにくる以前の――?」

「そうよ! あなた、やっぱり覚えていたのね!」

「いや、楽園を想像しただけだよ」

「確かに楽園と言えるわね。ここはあたしとあなたのパラダイスだったのよ」

緑娘は、建物の中へと入っていった。

俺も急いで後を追う。

「すごーい、全部そのまんま再現されているわ。ちょっと違うけど」

「どう違うのだ?」

「他に誰も居ないところ。二人だけで住んでいたわけじゃないからね、あなたの家族とか、あたしの家族とか」

「そうなのか……」

シロディールの建物とは、全然雰囲気の違う世界。

でも俺は、緑娘が言うにはシロディールに来る前にここに住んでいたというのだ。

そういえば、以前少しだけフラッシュバックしたときに、この光景を見たような……

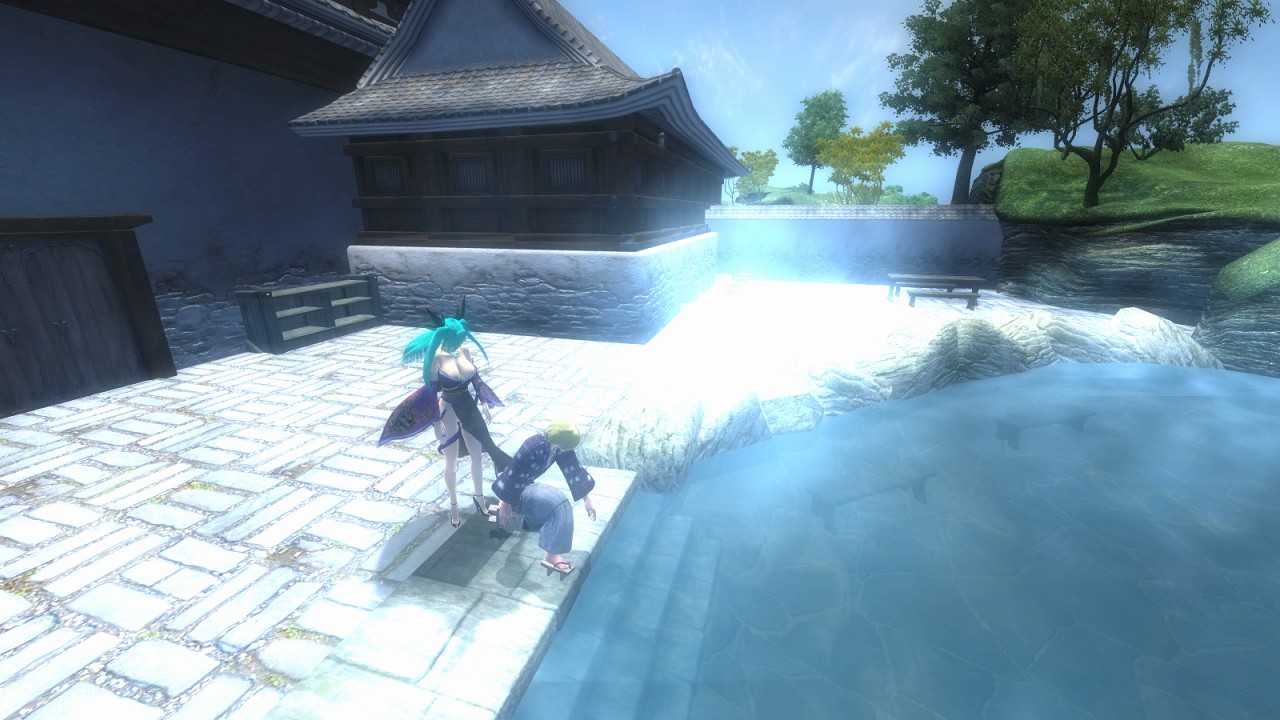

「ぬ、お湯だな」

「ここはお風呂、露天風呂よ。よく一緒に入ったじゃないの」

「お湯に浸かるのか、シロディールではそんなことしなかったな」

「水浴びだけじゃ物足りないと思っていたのよ。あとでまた一緒に入りましょうよ」

「ん、いろいろ見てからそれからな」

緑娘が露天風呂と呼んだ場所から立ち去った。

初めて見る光景だが、忘れているだけなのだろうな。

「うわぁ、畳懐かしいわぁ」

「タタミというのか? どれが?」

「本当に覚えてないのね。この下に敷いているものよ」

「ほー」

草を編んで作った床かな?

独特な匂い、だが決して嫌ではない匂いがただよっている。

「ここがあたしとあなたが寝ていた部屋よ」

「一緒に寝るのは昔からだったんだな」

緑娘が、シロディールで会ってからすぐに寝るときも引っ付いてきたのはそういうことか。

この部屋の方が、シロディールにある自宅の寝室より立派じゃないかな?

俺って良い所に住んでいたんだなぁ……

「わぁ、見晴台も再現されたんだ。あそこに行ったら、ここ全体が見下ろせるよ」

「ほー」

ただし、そこは島になっているので、泳いでいかなければならなかったりする。

「覚えてる? ここで、将来の夢についていろいろ語り合ったことを」

「ごめんなさい……」

「そうよねぇ……。でもあの頃に戻れても良いかななんて思ったりするんだ」

俺はいったいここで、どんな生活をしていたのだろうか。

デイドラも何も無い、平和な世界だったのかな?

「ねぇ、この場所も忘れちゃった?」

「ほんとごめん、シロディールに来る前のことは全く覚えてないんだ」

「あなたが初めてキスをしてくれた場所よ」

「それじゃあ、やり直すか」

「うん、それでもいい」

「ねぇラムリーザ」

「なんだい?」

「デイゴンをやっつけて、マーティンの国が完成したら、元の国に戻る方法を探しましょうよ」

「アークメイジや戦士ギルドマスターとして生きていける世界は飽きたか?」

「ううん、あたしたちが英雄として祭り上げられる世界も悪くない。でもね、やっぱりあなたとあたしはここなんだって思った。楽園を創ったら偶然この世界ができたみたいだけど、この場所を再び見てそう思ったんだ」

「そうだな、俺も元々は記憶を戻す方法を探っていたんだ。それがいつしか新しい世界に満足するようになってた」

「帰ろうよ、ギルドはオレインさんやリリィさんが何とかしてくれる。それに、元の世界に戻れたら、その拍子にあなたの記憶も戻るかもしれないわ」

「そうだな。元の世界に記憶だけ置き忘れてきたのかもしれないな」

俺は以前の世界を覚えていない。

でも何かが残っているのかな、この楽園を見ていると心が休まるんだ。

シロディールの世界には無い安らぎが、ここにはあるような気がするんだ。

俺はやっぱりここの住民なのかもしれない。記憶は無くても身体は覚えているのかもしれないね。

マーティンの国が完成したら、英雄は人知れず立ち去るというのも悪くは無い。

国を立て直すときは英雄が必要だ。

しかし安定の時代においては、皇帝の偉功も超えるかもしれない英雄の存在は、危険な物になる可能性があるのだ。

国だけでない、ギルドも今は波乱はなく平穏そのものだ。魔術師ギルドに置いては、今の時代は俺みたいな存在よりも、リリィさんみたいな存在の方が合っている。

そうだな、オブリビオンの動乱が終わったら、元の世界に帰ることも考えるか。

そんなことを考えていると、目の前がぼやけてきて頭がぐるぐるして――

………

……

…

気が付くと、クヴァッチの地下へと戻ってきていた。

「楽園から戻ってきちゃったね」

「今度は楽園でなく、故郷を探そう」

「あたしも手伝うわ」

こうして、俺の楽園の旅は終わった。

楽園は、それを創った者が望む世界となると聞く。

そこがもしも故郷ならば、俺は記憶に無いだけでやはり帰りたいと思っているに違いないのだ。

緑娘の言うように、デイゴンの侵攻を防いでマーティンの国が完成したら、俺達は人知れず故郷に帰るとしようかな……

前の話へ/目次に戻る/次の話へ