英雄として祭られること ~各町の石像~

クヴァッチ地下に隠されていたアイレイドの遺跡の探索は終わった。

そして、自分の楽園というものの正体も知った。

これにより、今後自分が進んでいく道も、ある程度形づいたとよう気がしたのであった。

マーティンも真の皇帝として目覚めたばかり。

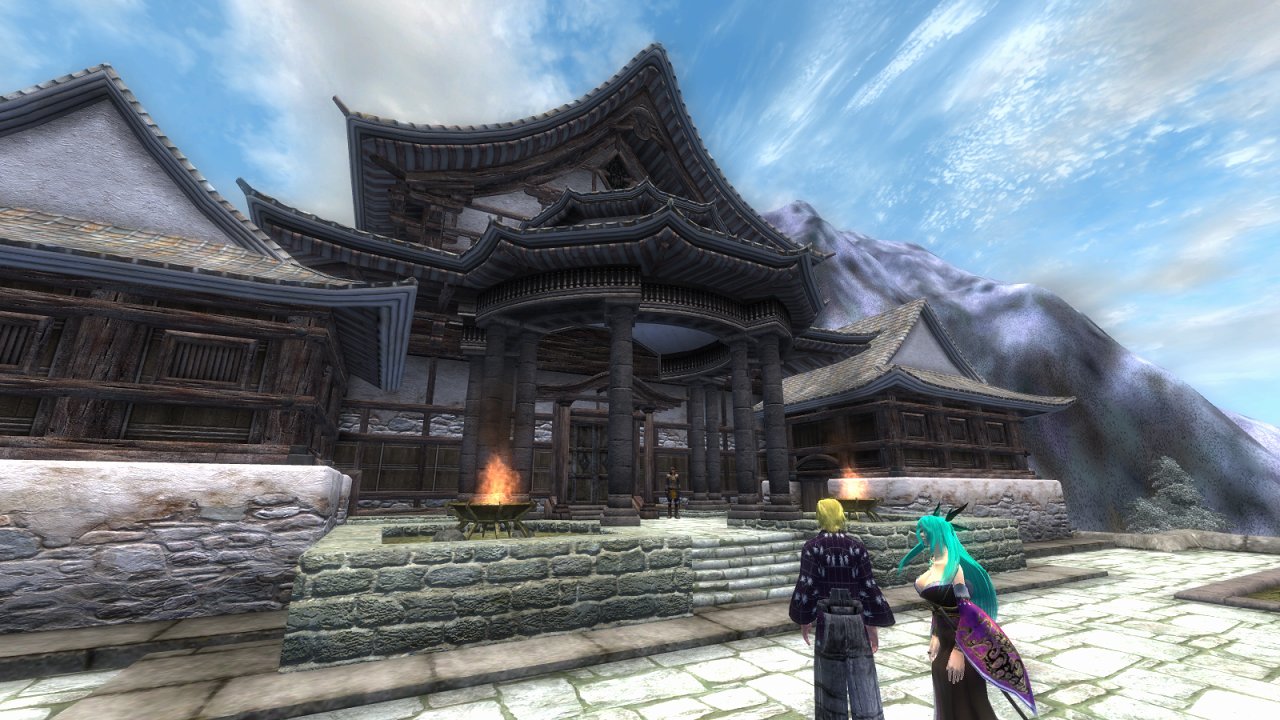

少し間が開いたので、何か進展があるだろうと、次はクラウドルーラー神殿を目指すこととなった。

「クヴァッチの英雄! できましたよ!」

「クヴァッチの画家! 何ができた?!」

遺跡から町へと戻ってきた俺達を待っていたのは、画家のレンカ・ヴァルスだった。

そういえば英雄の像を創るとか言っていた気がするね。それが完成したということかな?

城の前にある広場の中央にも石像があるけど、これは誰なのだろうね。

レンカに案内されて、城の中庭へと向かう。そこに像は飾られたというのだった。

「如何でしょうか、英雄よ」

「う~ん、これが俺なのか?」

「杖持ってて、なんだか魔導師みたいだわ」

「いや、俺はアークメイジ、魔導師だけどね」

杖の位置が怪しい。

上手く持たせるように表現できなかったのか、手首に貼り付けられている感じだ。

あと俺は、フードなんて使わないぞ? 杖も常用しているわけではない。

「えーと、かなり彫刻家の主観が入ってないかい?」

「クヴァッチの英雄である以前に、帝国のアークメイジとも聞いています。私の下絵に加えて、アークメイジならこうだろうと想像して創ったみたいですよ」

「杖は跡付けですか?」

「あ、やっぱり気が付きましたか。アークメイジなら魔導師の杖を持っているだろうと後で気が付いて、付け足したものです」

「まあいいかこれで」

ステレオタイプの魔導師ということで、わかりやすくてよろしい。

あとは、石で作ったのね。

鉄なら曲がるし、金と銀なら盗まれるし、材木なら流されるというから、やはり石にしたということだろう。

「向かいにも像が立っているね」

「こちらはマティウス隊長、クヴァッチ再建の指導をしてくれた、もう一人の英雄です」

「あたしの像は創ってくれないのかしら?」

「いえその、あなたの格好は子供の教育にちょっと……」

「どういう意味かしら?」

要するに、格好が扇情的過ぎるということとなのだよ。

大きなおっぱいがこぼれそうな胸元、半分生足が丸出し。

見抜きの対象にされても文句は言えないぞな、もし。

さて、目指せクラウドルーラー神殿。

ぐにゃぐにゃと曲がった坂道は、クヴァッチの町まで続く道だ。

初めてここを通ったときは、まさか門の前に巨大なオブリビオン・ゲートが発生していたとは思わなかったね。

そして侵攻してきたデイドラ軍と戦い、俺はクヴァッチの英雄となった。

マーティンと会ったのも、その時が初めて。というよりは元々マーティンを探すために、ここへやってきたというものだ。

そしてもう一つの始まりがここ。

緑娘と一緒に旅を始めた場所、魚釣りと称して殺人魚を退治する為に湖で泳ぎまくった。

「故郷に帰るとなると、ここの景色も見納めだからしっかりと目に焼きつけておけよ」

「別にいいわ。シロディールの出来事も、あなたとの思い出の1ページに過ぎないから」

「思い出だけで終わらせていいのか?」

「あなたと一緒に居られるなら、それ以上は望まないわ」

緑娘の野心も治まったな。

マーティンの姿を見れば、野心だけで頂点に登っても仕方が無いということがわかったのだろう。

そのまま街道を北に登り、ブルーマの町へと辿りついた。

ここも俺にとっては始まりの地、ブルーマの町からシロディールでの生活、魔術師ギルドの一員としての生活が始まったのだ。

「ブルーマの救世主に万歳!」

「なんぞ?」

町に入ると、俺の姿を見た衛兵が、姿勢を正して敬礼した。

「ブルーマの英雄と話せて光栄です!」

どうやら俺は、クヴァッチに引き続き、ブルーマでも英雄として祭り上げられることとなったのであった。

そして話を聞くには、ここにも俺の像が創られたそうだ。

そんなに俺はすごいかねぇ?

城門前にあった兵士達のキャンプは、戦いが終わったということで当然の如く撤去されていた。

つわものどもが夢のあととは、このことかな?

そしてブルーマに設置された俺の像はこれである!

「なっ、なんだこの材質は?!」

「すごーい、色付けまで済んでいるんだ」

「ちょっとこりゃ衛兵! これはなんぞ?!」

「これは英雄殿を模して作った、蝋人形です。英雄の功績を、後の世にも残したいと考え、かなりリアルに創ってみたというのです!」

「リアルすぎて気味が悪いんだよ!」

台座には、『ブルーマの救世主。単身でオブリビオンの軍勢に立ち向かい、グレート・ゲートへ突入し、恐るべき攻城兵器を破壊した。第三紀433年、ブルーマ市民一同により設立』と書かれている。

やはりアークメイジとしてのイメージが強くて、フードと杖は装備させるのね。

フードだけ被っているとなんか妙じゃないか、フード被せるなら衣装もローブにした方がよかったのじゃないかね?

「つまり、こういうことだよな?」

「あなた、フード似合わないわねぇ」

「でもクヴァッチやブルーマの市民は、俺はフード付きの方が合っていると考えたみたいだぞ」

「あたしたちはただの通りすがり、ちょっと振り向いてみただけの異邦人なのよ」

「…………(。-`ω´-)」

まぁそういうことだ。

この世界にはこの世界の文化がある。

緑娘には、緑娘の住んでいた世界の文化がある。

そこは仕方が無いものだ。

俺たちはこの国をただ通り過ぎただけの異邦人なのだから……

しかし俺は、一つ不安なことが浮かび上がってくるのを感じていた。

例えばクヴァッチやブルーマでは、俺を英雄として崇める声が大きい。

その逆に、マーティンの話は全然上がってこないのだ。

これではマズイのではないのか?

帝国の臣民の忠誠心が、俺に向かってきてはいけないのだ。

この国はあくまでマーティンが皇帝として治める国であるべきだ。そこに俺がしゃしゃり出る必要は無い。

忠誠心はマーティンに対して向くべきであって、その対象は代替のきくものであってはならない。

下手すれば、マーティンの対抗勢力が現れて、俺を担ぎ上げるといった流れになるかもしれない。

「どうしたの?」

「あ、いや、俺の仕事ももうすぐ終わるのかな、なんて考えていただけだよ」

「そうかもね。でもそれでいいんじゃないかしら?」

「その通り、国ができれば英雄は去るものだ。その後彼らの姿を見たものは無い、とかな」

「あたし、故郷に帰れなくても、コロールの郊外に住むのでもいいわよ」

「妙に具体的にきたな」

「あそこにある羊牧場を買い取って、そこで暮らすの。あなたと羊さえ居てくれたら、あたしは別にどこに住んでも良いと考えているから」

そうか、そういう考えもあるのか。

羊を買い占めるぐらいなら、そのぐらい許してくれるだろう。

マーティンの帝国が完成したら、帝国一の羊飼いを目指すのも悪くないね。

「そうだ、その前に君には重要な任務がある」

「何かしら?」

「帝都のアリーナとクヴァッチのアリーナとで、二冠統一マッチを行うのだ」

「あなたと本気でぶつかり合うの? それは楽しみね」

「いや違う、八百長だ。君に勝ってもらう」

いいかげん、グレイ・プリンス騒ぎを鎮火させたいからな。

いつまでもいつまでも、同じ台詞でしつこいのだよ。

こうしてクラウドルーラー神殿に辿りついた俺達は、再びマーティンのために力を貸すのであった。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ