アグノンの冷たき炎 その5 ~灯の復活~

サイラーンの砦での戦いは、ゴールデン・セイント軍の大勝利で終わった。

奇襲攻撃があると思わせて、その裏をかいて正面突破を実行したわけで、セイント軍にはほとんど被害を出さずに済んだのだ。

地下通路にて、最後の一人となったセデューサーの見張りを始末して引き上げると、祭壇ではなにやら儀式のような物が始まっていた。

ペンタゴンパワーかな?

「我らの勝利だ! 歓喜の祭壇を灯し、名誉を得る者もすでに決めてある。そして、この絶望の祭壇でも今、私自ら名誉の犠牲となることを宣言しよう」

「犠牲? 戦いに勝利したのに、これ以上の犠牲が? 一体何を?」

「祭壇は、マズケンかオーリアルの人身供養によってのみ、灯すことができるのだ」

「あー、そういう系統なのね……」

「オブリビオンにおいて、シェオゴラス神のため仕えし我が魂を解放することは、大いなる名誉なのだ」

「助力、誠に感謝します」

「さらばだ、シェオゴラス様の栄光のために!」

それだけ言い残すと、セイント軍の司令官カナーは、祭壇へと向かっていった。

この戦いにおいて、双方の司令官は、勝っても負けてもその身をシェオゴラスに捧げることとなるのだろう。

それが栄光に繋がるのかどうかは置いといて、ここはカナーの最後の働きを見届けようではないか。

カナーは祭壇の中央で手を広げ――

その身を灯に捧げたのであった。

「カナー司令官に賛美を、カナー司令官に賛美を。我らは父なるシェオゴラス神のため、その身を捧げ礎とならん」

セイントたちは、口々にカナーの名誉を讃えている。

こうして一時は消えてしまった絶望の祭壇の灯。

しかし今、再び不思議な色の炎を輝かせるのであった。

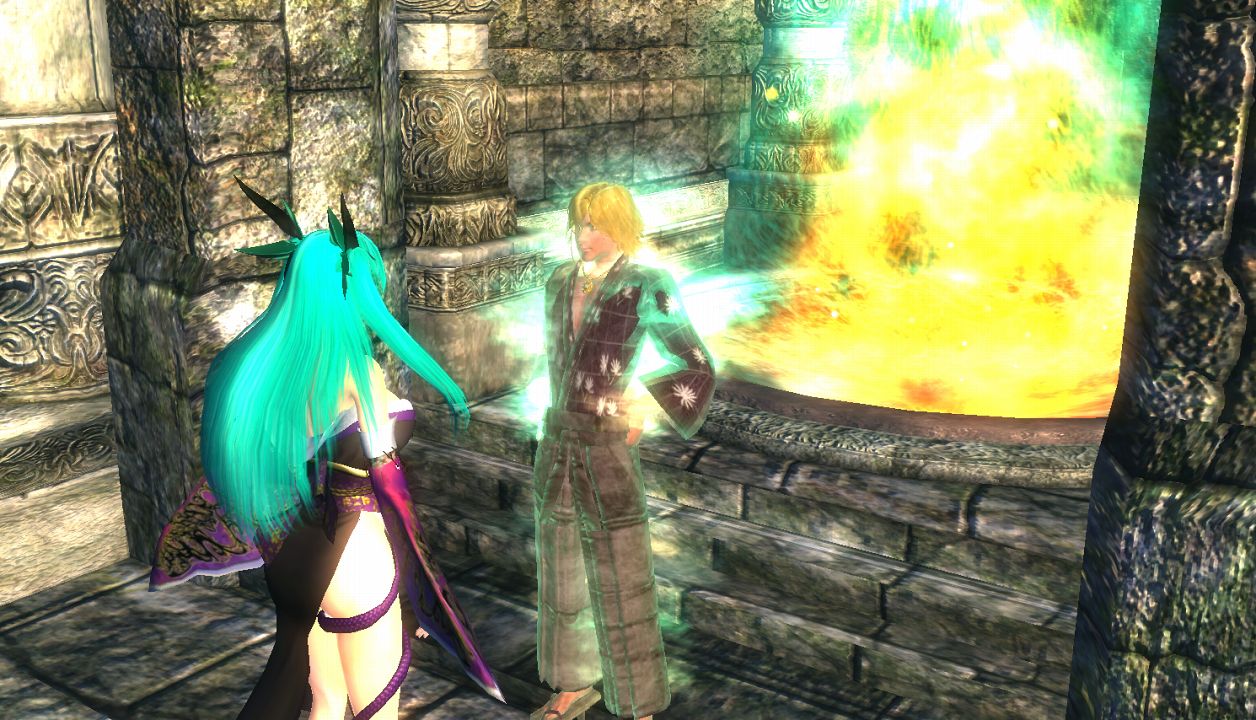

「へー、これが絶望の灯。意外と奇麗じゃないのよ」

「同感だ。緑色の炎と言うところがまた素晴らしい」

「あ、またミドリムスメって言った!」

「言ってない……(。-`ω´-)」

この炎だったら、自宅に飾りたいものである。

緑色の炎も、これはこれで美しいではないか。

あとは、セイント軍が駐屯していた場所にあった、歓喜の祭壇へと向かおう。

そして、アグノンの炎が復活していることを確認せねばならぬ。

最終目的はセデューサー軍の殲滅ではない。

アグノンの炎を、ニュー・シェオスに持ち帰ることだからね。

地下通路経由で地上へと戻る。

歓喜の祭壇で輝く炎は、ごくありふれたものだった。

このビジュアルだけを見ると、ディメンシア側でも良かったかなと思ったりするわけだ。

しかし、戦慄の島全てを手中にしようと考えるのであれば、マニアもディメンシアも関係ない。

双方ひっくるめて、この世界全てなのだ。

内戦という物を無くさなければならないのが、支配者の仕事のはずなのだ。

ん~……、セイントとセデューサーは、シェオゴラスの寵愛を受けるために争っていたと聞く。

俺がこの世界を乗っ取ったりすれば、俺の寵愛を得るために争うのかな?

その前に、緑娘が全部粛清しそうだ……(。-`ω´-)

サイラーンの砦中央部にて――

最初に来たときは何もなかったけど、今では二種類の炎が燃えている祭壇となっていた。

よく見ると、普通の炎と緑色の炎が半分半分燃えているのに気がつくはずだ。

あれが、アグノンの炎というわけか。

「はて、困った」

「どうしたのかしら?」

「どうやって持ち帰ればよいのだ? 松明に付けてかな?」

「飛び込んでみたらどうかしら?」

「すっげー乱暴なやり方だな、おい!」

しかし、他に方法が見当たらない。

俺は、意を決して、その祭壇へと飛び込んだのである。

「ちょっと、本気で飛び込むことないじゃないのよ」

「ではどうすればよかったのだ?」

「あ、生きてる」

ん、熱かったらすぐに逃げるつもりだったが、この炎、近づいた時から全然熱さを感じないのだ。

炎に見えて、厳密にいえば炎ではなく、何かの魔力みたいなものだったのか?

セイントやセデューサーの魂が燃えているとでも言うのだろうか。

そして気がつくと、俺の身体は炎と一体化していたのであった。

「どやっ、聖なる炎に護られているみたいだろう」

「フィアアーマンみたい」

「なんやそれ?」

「そういえば、サイラーンとサイナス、似ているわね」

「だからなんやそれ?」

また緑娘の独特な世界観が発動したよ。

俺はどうやら、サイナスという場所に居るフィアアーマンと化したらしい。

何の事やらさっぱりだけどね。

さあ、アグノンの炎も手に入れたことだし、ニュー・シェオスへと戻るかな。

前の話へ/目次に戻る/次の話へ